素读启智慧经典润人心

“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣……”同学们正在高声背诵的正是儒家经典《大学》中的选段。

蒙以养正,对于孩子来说,从童年开始就要施以正确的教育,这将对他的人生产生巨大的影响。

细数中国历来名家,无不饱读诗书。胡适3岁在私塾读书培养了他对国学经典的阅读习惯,在11岁就可以独自看古文书了。钱钟书被誉为“二十世纪最具智慧的头颅”。他精通多国语言,擅长经史子集,人称“博学鸿儒、文化昆仑”。钱老先生的父亲是20世纪30年代的四大国学大家之一,也是来自家庭的熏陶,形成了钱老先生取之不尽的文化财富。杨振宁是诺贝尔物理学奖的得主。他从小就读《唐诗宋词》《论语》《孟子》……他说:“中国的哲学,对我这一生的思路有非常重大的影响,远比那时候我的父亲教微积分,找一个家庭教师教我微积分要有用得多。”这些大家,都是青少年时期接受中国传统文化教育,后留学接受西方科学教育,每个人小时候看过的经典,都会成为他身体或精神的一部分。

经典之所以成为经典,因为它经历了历史的考验,历久弥新,也因为它是千百年来时代的总结,常读常新。读经典,是一场穿越时空的对话,与大师,更是与自己,小时候读点有深度的文字,关键时刻会让你内心笃定,让你灵魂深处有光,不至于在鼎沸的人声中迷失自己。智慧与道德将是孩子一生最高的追求,而“经典诵读”是孩子一生受用不尽的最佳方式,开口诵读是开启心智最好的途径,内化于心,外化于行,与经典同行,和圣人为伴,从知识、文化与智慧三个层次提升能量、开启智慧。5—10岁是孩子的开蒙期我们必须抓住,并且儿童的潜在能力遵循着一种递减规律。

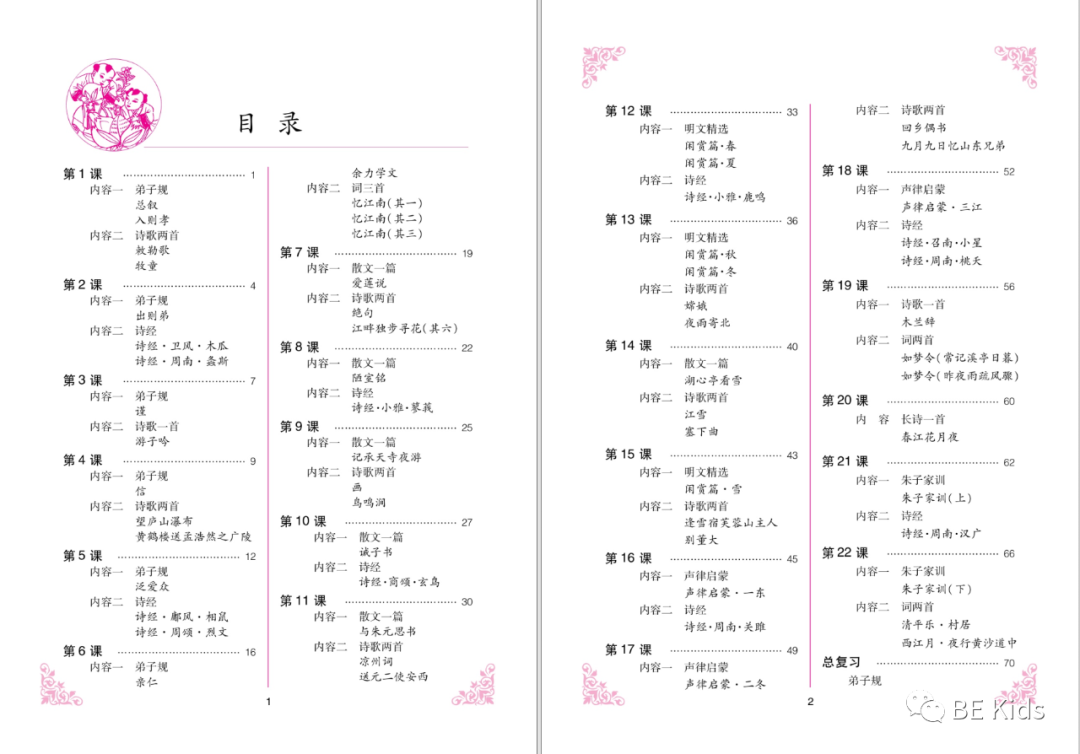

我校开设的中华经典素读课程。

经典素读是指通过诵读中华传统经典文化书籍,对人们的心灵进行浸润和滋养的一种阅读方式。这种阅读方式认为,经典文化书籍中蕴含着丰富的文化内涵和智慧,能够启迪人们的思维,提升人文素养,塑造美好人格。学生经过六年的“素读”训练后,个个能达到“背诵十万字,读破百部书,能写千万言”的教学目标,将《弟子规》《三字经》《千字文》《声律启蒙》《大学》《中庸》《孟子》《论语》《老子》等经典名篇全都背得滚瓜烂熟。

我们用素读经典的方式,感受其中的韵律和美感,领悟其中的思想和智慧,深入感受其中的内涵和价值。

我们的“素读”,纯粹诵读,而不要求学生深刻理解内容;熟读成诵,而不刻意要求强化背诵,一般孩子诵读40遍也可以背过;吟诵的方式更容易增加学习的趣味性,帮助孩子们记忆。南怀瑾先生曾说过,人类原始的教育方法只有一个,就是背诵。

在教师讲授的过程中重在有序有趣、故事导航、把经典文字的情趣给孩子揭示出来,对于诵读内容不做过于精细的讲解,粗懂大意即可,随时间推移,孩子自己对经典解读才是有价值的。孩子们通过高声读、大容量、快节奏、反复诵达到记忆的效果,再通过吟诵顺抵其意境,最后达到熟读成诵的背诵效果。诗三百,孔子皆弦而歌之,让我们的孩子——百篇经典,皆吟而诵之。

我们的经典素读篇目通过循序渐进将童谣、古诗词、经史子集融入到课堂中,辅助文化系统去浸润,注重知行合一,让孩子达到自用而不自知的文化素养,从而让学生“少年立志”、“早立志、立大志”,达到经典素读浸润人心的作用,开启智慧,启迪人们的思维,激发创造力,提高智慧和认知能力;丰富心灵,提高人文素养,让人感受到中华文化的博大精深;塑造人格,培养道德品质和人文精神,让人更加自信、自立、自强;传承文化,能够让人们更好地了解和认识中华文化的历史和文化价值。

“蒙以养正,圣功也。”《周易》中的这句话,印证了孩童时代,经典对其作用。总之,中华经典素读是一种浸润人心的阅读方式,通过素读经典文化书籍,学生们能够更好地认识自己、理解他人、感知世界,实现个人成长和全面发展。